À propos du livre

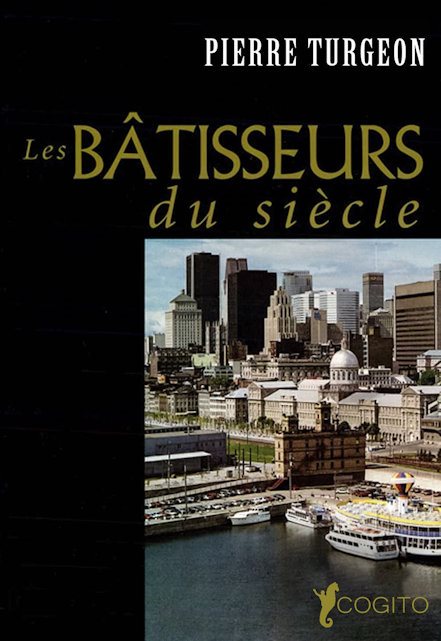

Les bâtisseurs du siècle Cogito, 2020

(1997 Prix Percy-Foy de La Société historique de Montréal} – Un siècle d’histoire de Montréal raconté par les images et par les mots d’un des meilleurs écrivains du Québec, Pierre Turgeon. Le lecteur découvrira ici la vie publique et privée de cette cité qui fait l’envie en Amérique du Nord et bien au-delà, et qui rivalise avec les plus belles villes du monde. À la fin du XIXe siècle, il fallait une bonne dose d’audace à ces Bâtisseurs qui se lancèrent à l’assaut de cette contrée encore peu touchée par le progrès.

Formée de dizaine de petits villages et faubourgs pris comme dans un étau entre le fleuve Saint-Laurent et le mont Royal, l’île de Montréal, inhospitalière à bien des égards, se transformera en une métropole originale, qui ne sera la copie conforme ni de New York ni de Paris, une ville habitable et agréable à vivre aussi bien durant les chaleurs accablantes de l’été que sous les froids piquants de l’hiver. Ces Bâtisseurs dessineront, année après année, le tracé de la ville que nous connaissons aujourd’hui. On pourra toujours leur reprocher le manque d’harmonie des édifices et des avenues, les styles souvent contradictoires qui se reflètent parfois d’une construction à l’autre, d’une époque à l’autre, mais quel Montréalais n’est pas fier de montrer au visiteur l’image de sa ville vue du belvédère du mont Royal? Quel Montréalais n’a pas eu l’envie d’entraîner ce même visiteur dans les rues ombragées du Vieux-Montréal, qui respire encore l’histoire de la colonisation française en Amérique, puis de lui faire découvrir le centre-ville, ce complexe imposant et moderne de béton, de verre et d’acier? Montréal a une âme, Montréal vit et grandit au rythme de ces Bâtisseurs qui n’ont de cesse de la transformer en une cité toujours plus moderne et accueillante, la nuit comme le jour, un carrefour respectueux de l’environnement, des traditions et des grandes cultures qui s’y côtoient.

Les bâtisseurs du siècle

Essai

Pierre Turgeon

Le chemin de fer du Grand Tronc traversa, dès 1859, toute la province du Canada, de Halifax à Toronto. Dirigeant une armée de 14 000 manœuvres, les ingénieurs et les entrepreneurs accomplirent alors des exploits, dont l’érection du pont Victoria, capable de résister aux débâcles du Saint-Laurent. Mais cette entreprise d’unification nationale fut financée avec des capitaux britanniques et supervisée par la firme londonienne de génie civil Peto, Brassey, Jackson and Betts. Brassey lui-même prétendit qu’il avait perdu des millions dans ce projet. En revanche, un autre ingénieur, Casimir Gzowski, qui exécuta les travaux de Sarnia à Toronto, empocha une fortune : natif de Saint-Pétersbourg, il savait comment affronter la rigueur des hivers russes et canadiens.

Au moment de la naissance de la Confédération, le Grand Tronc possédait le plus grand réseau ferroviaire au monde, avec plus de 2055 km de voies ferrées, 700 locomotives, 578 wagons-lits et 18 000 wagons. Mais ses jours de gloire étaient comptés. En 1882, pour faire face à la concurrence du Canadien Pacifique, le Grand Tronc acquit le Great Western Railway. Cet achat onéreux s’ajouta à d’autres problèmes : coûts prohibitifs d’entretien et de rénovation des voies et du matériel roulant; catastrophes ferroviaires comme le déraillement, en 1864, d’un convoi sur le pont de Belœil dans lequel 99 passagers se noyèrent dans le Richelieu.

La presse de l’époque attribuait souvent cette mauvaise performance au fait que le siège social du Grand Tronc se trouvait à Londres, à plus de 10 000 km de l’entreprise. Pour répondre aux critiques, et aussi pour rivaliser avec la splendeur de la gare Windsor que venait de construire, en 1889, le Canadien Pacifique, Charles Melville Hays, nommé directeur général en 1896, décida d’édifier un prestigieux siège social à Montréal, dans lequel travailleraient plus de 500 cadres et employés.

La mise en chantier eut lieu en 1899, sur un site offert par la ville de Montréal, à la jonction du ruisseau Prud’homme et de la rivière Saint-Pierre (transformée en égout collecteur depuis 1832). On engagea un architecte de Buffalo, Richard A. Waite, membre de l’École des Beaux-Arts, qui avait déjà conçu, en 1885, l’édifice du Canada Life Insurance, rue Saint-Jacques, salué comme un exemple particulièrement réussi du nouveau style des immeubles à bureaux de Montréal. L’entrepreneur Peter Lyall, l’un des fondateurs du Builders’ Exchange, exécuta les travaux de construction.

La construction s’acheva le 2 juin 1902, journée doublement mémorable puisqu’elle marquait également la victoire des Britanniques sur les Boers en Afrique du Sud. Le bâtiment se dressait sur cinq étages, avec trois avant-corps abondamment sculptés et décorés. Au-dessus de l’entrée principale et de ses portes à tambour, on avait finement ciselé les inscriptions « Grand Trunk » et

« General Offices ». Deux tours de 35 m de hauteur flanquaient la façade de granit, de pierre et de brique, entre lesquelles s’élevait une tour centrale portant une horloge qui devait servir d’étalon de temps à toutes les gares du Grand Tronc du continent nord-américain.

Selon les plans de l’architecte, la tour sud aurait conduit à une terrasse avec balustrade offrant une vue panoramique du port (laquelle se trouve aujourd’hui bloquée par l’éléphantesque édifice de la douane). Quant à la tour nord, Waite avait voulu la coiffer d’un dôme en cuivre. Ces projets ne se réalisèrent pas et les deux tours cornières furent construites de façon absolument identique, sans doute parce que les coûts de construction avaient déjà dépassé du double les 500 000 dollars prévus. Avant de serrer ainsi les cordons de leur bourse, les lointains actionnaires britanniques, qui auraient préféré un immeuble sobre et fonctionnel, s’étaient laissés persuader par leur directeur général Hays de bâtir un somptueux monument, digne de l’avenir grandiose qui attendait, selon lui, le Grand Tronc. Aussi l’architecte eut-il les coudées franches pour s’adonner à une sorte de délire créatif avec les matériaux de l’édifice.

À propos du vestibule, les journalistes n’hésitèrent pas à parler d’un « poème de marbre ». On y retrouvait sept marbres différents provenant de Belgique, de Grèce, de France, d’Espagne, d’Italie et d’Égypte. Les plafonds étaient recouverts de céramiques importées d’Angleterre dans les tons d’or et d’olive, avec un accent marron. Deux griffons, symboles de la force et de la vitesse, encadraient le pied de l’escalier monumental qui occupait le centre de l’édifice et s’élevait sous un remarquable puits de lumière. Les ascenseurs ne s’ajoutèrent que quelques années après l’ouverture de l’immeuble. Mais le chauffage central à vapeur et l’éclairage électrique en faisaient d’ores et déjà une créature du XXe siècle.

Toutes les portes étaient de chêne massif. De grandes dalles de marbre belge lambrissaient les couloirs avec des figures en bas-reliefs de serpents, de grenouilles, de lièvres et de lions. L’effet devait être pour le moins saisissant. Mais la Gazette d’alors n’hésitait pas à affirmer que le tout ensemble formait une œuvre d’une grande beauté. Aujourd’hui, l’architecte Jean-Claude Marsan reproche à la construction une hégémonie des styles et des conceptions visuelles au détriment de la logique des fonctions. Il y voit d’abord un décor (assyrien? égyptien? Qui sait?) qui sacrifie « l’éclairage naturel à la nécessité d’orner les façades de tous les motifs architecturaux décoratifs qu’un dictionnaire de l’art peut contenir ».

Le jugement paraît sévère. Pourquoi une comptable ne se déguiserait-elle pas en princesse? Et dans un Montréal sans véritable palais, ne peut-on se réjouir des goûts un peu carnavalesques qu’affichent certains édifices? D’ailleurs, avec sa cour intérieure de 27 m de hauteur, couronnée d’une verrière, le Grand Tronc présente un des plus notables exemples de l’extravagance victorienne. Comme le souhaitait son concepteur, il a bien consacré l’apogée de la puissance du Grand Tronc, mais il a également marqué son déclin et sa chute, puisqu’en 1919, malgré les secours répétés des gouvernements fédéraux successifs, la société faisait faillite. Elle a été absorbée par le Canadien National, en 1923. Acheté en 1961 par le gouvernement du Québec, l’immeuble abrite aujourd’hui les Affaires internationales de l’Immigration et des Communautés culturelles. L’immeuble porte désormais le nom de Gérald Godin.

PIERRE TURGEON

Né à Québec, le 9 octobre 1947 – Le romancier et essayiste Pierre Turgeon obtient un baccalauréat en lettres en 1967. En 1969, à l’âge de vingt-deux ans, déjà journaliste à Perspectives et critique littéraire à Radio-Canada, Pierre Turgeon crée la revue littéraire L’Illettré avec Victor-Lévy Beaulieu. La même année, il publie son premier roman, Faire sa mort comme faire l’amour. Plusieurs ouvrages ont suivi, 22 titres au total : romans, essais, pièces de théâtre, scénarios de films et ouvrages historiques. Mentionnons La première personne et La Radissonie, qui remportent tous deux le prix du Gouverneur général, respectivement pour le roman et l’essai.

En 1975, il fonde la maison d’édition Quinze, qu’il préside jusqu’en 1978. Il y publie de nombreux auteurs, dont Marie-Claire Blais, Gérard Bessette, Jacques Godbout, Yves Thériault, Jacques Hébert et Hubert Aquin, avant de devenir directeur adjoint des Presses de l’université de Montréal (PUM) en 1978. Puis, de 1979 à 1982, il dirige les éditions du groupe Sogides, le plus important éditeur de langue française en Amérique. (L’Homme, Le Jour, Les Quinze). Il publie aussi des logiciels, lançant l’un des premiers éditeurs de texte français (Ultratexte) et le premier programme français de correction orthographique (Hugo). Rédacteur en chef, de 1987 à 1998, de la revue littéraire Liberté, il édite des numéros controversés sur la crise d’Octobre et sur la crise d’Oka, ainsi que sur divers sujets politiques et culturels.

En 1999, il crée Trait d’union, une maison d’édition consacrée à la poésie, aux essais et aux biographies de célébrités, ouvrages signés entre autres, par René Lévesque, Pierre Godin, Micheline Lachance, Margaret Atwood,. Il est le seul éditeur canadien à avoir vu l’un de ses livres, une biographie de Michael Jackson Unmasked, atteindre la première place de la liste des best-sellers du New York Times. En attendant, l’auteur continue d’être prolifique et en 2000, il publie une histoire du Canada, en collaboration avec Don Gilmor, qui remporte le prix Ex-Libris, décerné par l’Association des libraires canadiens avec la mention de Meilleure histoire du Canada à ce jour.

Aujourd’hui, il travaille à la création d’un site d’édition entièrement consacré à la distribution de livres électroniques anglais et français : Cogito, qui sera mis en ligne au début de 2021.

Pierre Turgeon reçoit, en 1997, le Prix Percy-W.-Foy créé en l’honneur de Percy-William Foy, historien et mécène québécois. Ce prix récompense le meilleur ouvrage historique de l’année. Au sujet du récipiendaire, les membres du jury déclarent : Le lecteur découvrira ici la vie publique et privée de Montréal qui fait l’envie en Amérique du Nord et bien au-delà, et qui rivalise avec les plus belles villes du monde. Ces Bâtisseurs dessineront, année après année, le tracé de la ville que nous connaissons aujourd’hui. On pourra toujours leur reprocher le manque d’harmonie des édifices et des avenues, les styles souvent contradictoires qui se reflètent parfois d’une construction à l’autre, d’une époque à l’autre, mais quel Montréalais n’est pas fier de montrer au visiteur l’image de sa ville vue du belvédère du mont Royal? Quel Montréalais n’a pas eu l’envie d’entraîner ce même visiteur dans les rues ombragées du Vieux-Montréal, qui respire encore l’histoire de la colonisation française en Amérique, puis de lui faire découvrir le centre-ville, ce complexe imposant et moderne de béton, de verre et d’acier? Montréal a une âme, Montréal vit et grandit au rythme de ces Bâtisseurs qui n’ont de cesse de la transformer en une cité toujours plus moderne et accueillante, la nuit comme le jour, un carrefour respectueux de l’environnement, des traditions et des grandes cultures qui s’y côtoient.